鑫捷科技(Webplus)專精於AI整合、資訊安全、系統與網路建置、虛擬化、大數據分析及軟體開發,提供一站式企業IT解決方案,服務涵蓋從網路連線到端點安全,涵括雲端資訊整合、資料備份、系統備援規劃等,協助臺灣及海外政府機關與中大型企業客戶規劃與整合資訊系統,共創資訊科技新未來。

一、生成式 AI 衝擊全面擴散

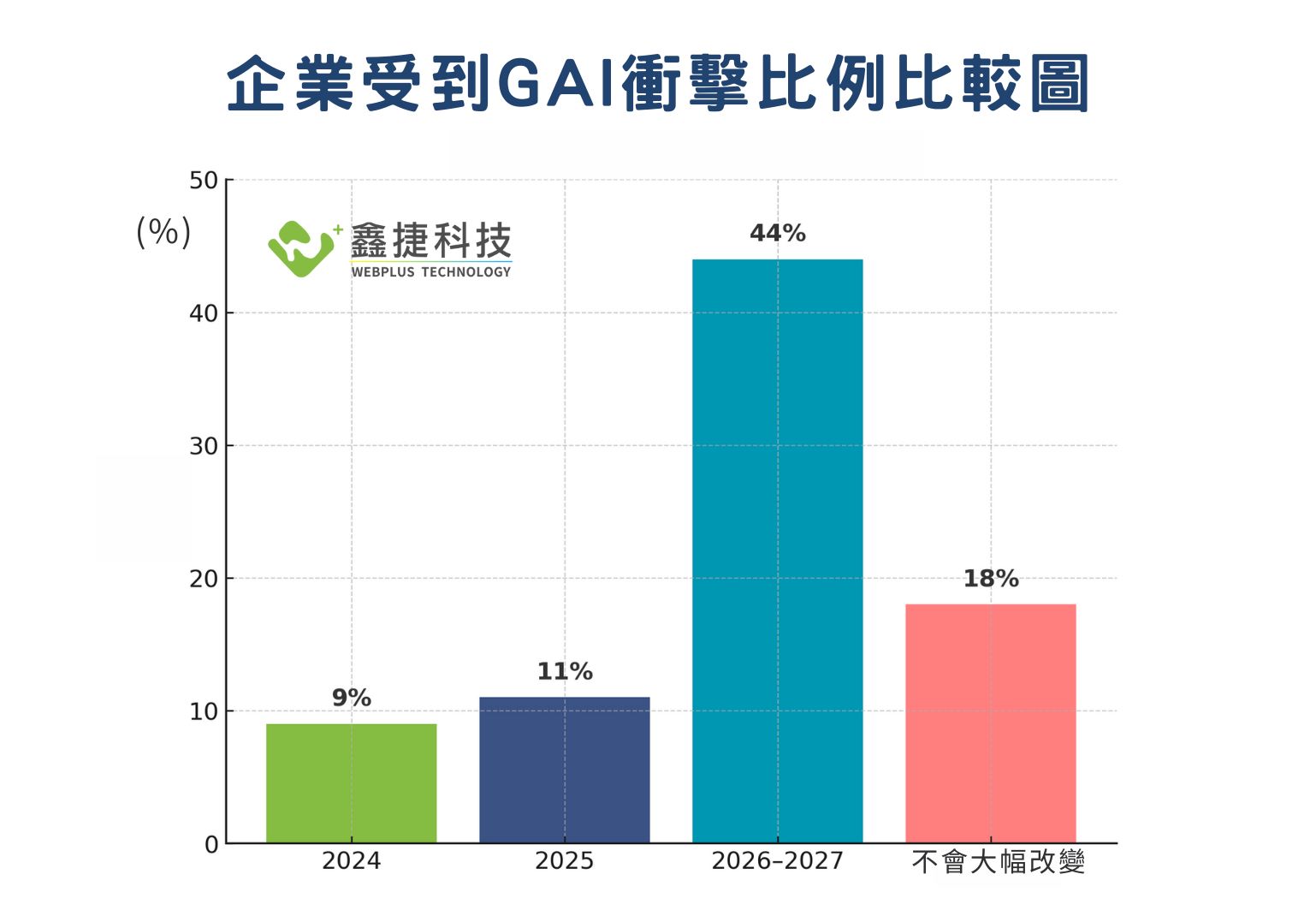

在 2024 年,僅有約 10% 的台灣企業認為已受到生成式 AI(GAI)的實質衝擊。但到了 2025 年,這個比例翻倍至 20%,而且有超過四成 CIO 預期兩年內整個產業都會被改變。

這背後的原因,首先來自全球科技發展的速度。例如 OpenAI、Google、Anthropic 等公司接連推出更強大的大型語言模型(LLM),企業的競爭對手若率先導入,就能迅速壓縮人力與時間成本。這種「落差效應」迫使其他企業加快腳步。

另一個因素是駭客攻擊與資安事件的真實威脅。2024 年,國際間已出現多起利用生成式 AI 自動化釣魚郵件與假新聞的案例。台灣企業 IT 部門普遍警覺:若不提前研究與導入 AI 安全策略,未來可能會在資訊戰或數位詐騙上處於劣勢。

因此,即便多數 CIO 對 GAI 的未來仍存有疑慮,但「被迫正視」已成為台灣企業的共同處境。

二、GAI 領先者的四大戰略

1. 願景聚焦:從實驗到核心戰略

調查發現,領先者有七成將 GAI 視為公司年度目標之一。這並非口號,而是來自產業競爭壓力。例如金融業因應新型詐騙,必須導入 AI 偵測機制;零售業則利用 AI 客服降低人力成本。

反觀仍在觀望的企業,往往因為內部缺乏共識或高層未納入策略,導致導入速度落後。這也顯示出台灣企業在 GAI 發展上,願景是否清晰已經成為競爭門檻。

2. 價值創造:預算大幅成長背後的驅動力

領先企業的 AI 預算平均達到 2,755 萬元,年增長 64%,遠高於一般企業的 39%。

原因在於:

- 實際回報可見:例如製造業用 GAI 分析生產數據,成功減少 10% 的不良率。

- 國際案例帶動信心:微軟、NVIDIA 等巨頭已把 AI 融入產品與服務,讓台灣 CIO 認為「不投資就會被淘汰」。

- 內外部人才壓力:若不及早培訓 AI 技術,企業可能失去對年輕工程師與數據人才的吸引力。

這些因素讓 CIO 更願意爭取預算,也讓企業能在競爭中取得先機。

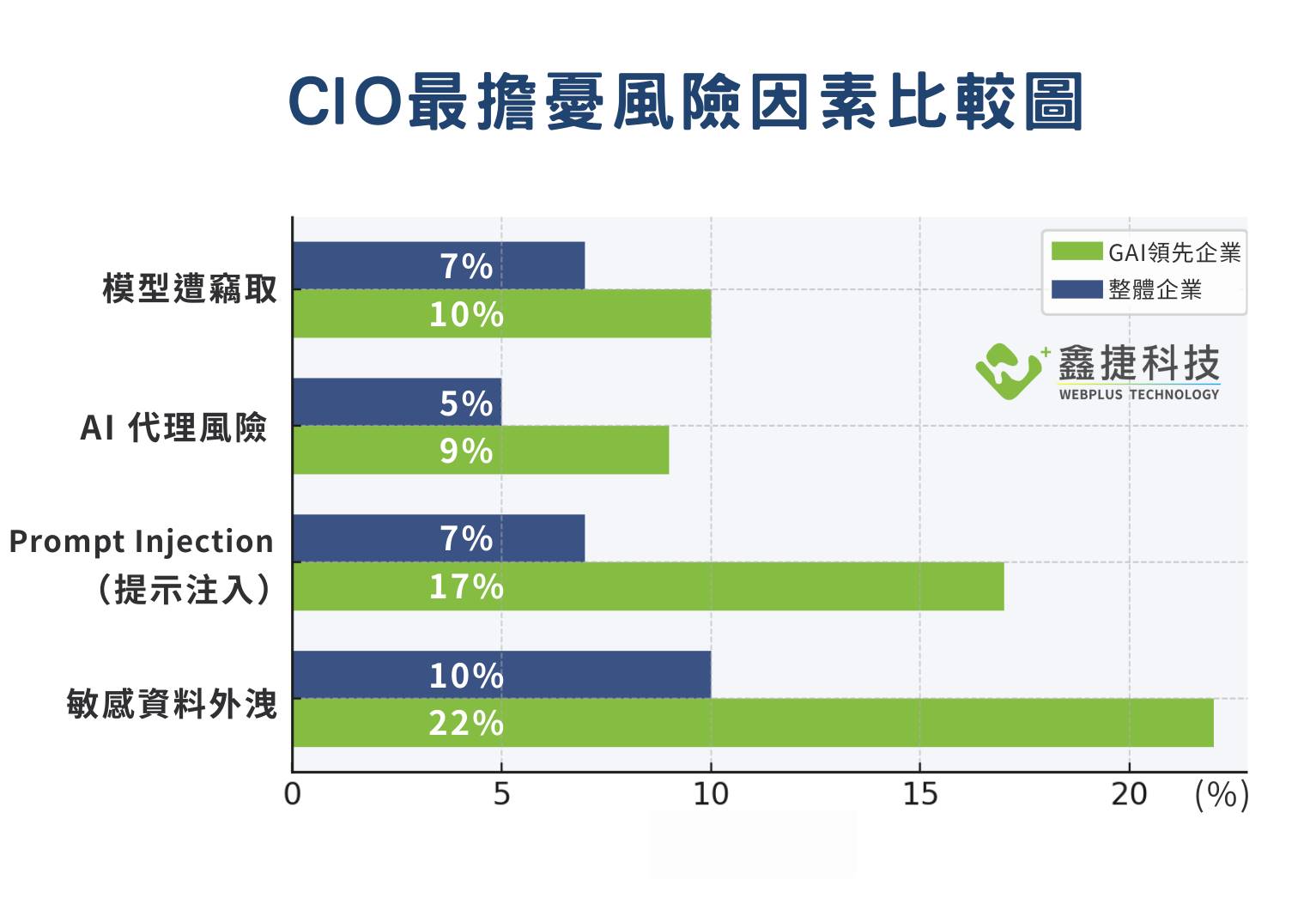

3. 風險控管:資安憂慮推升防護投資

兩成 CIO 最擔心 GAI 導致敏感資料外洩,17% 擔心 Prompt Injection(提示詞注入攻擊),另有 10% 警覺 AI 代理可能失控。

這樣的比例並非偶然,因為 2024 年全球已出現真實案例:

- 英國某銀行員工誤將內部客戶資料輸入 ChatGPT,造成合規風險。

- 美國網路論壇曾爆出駭客分享「如何用提示詞騙過 AI 內容過濾」,引發企業恐慌。

- 台灣則出現 AI 深偽影片干擾選舉輿論,讓資訊安全議題更加敏感。

因此,台灣 CIO 在導入 GAI 的同時,往往要求加裝安全閘道、數據脫敏機制與審計追蹤,避免先進技術成為企業風險源。

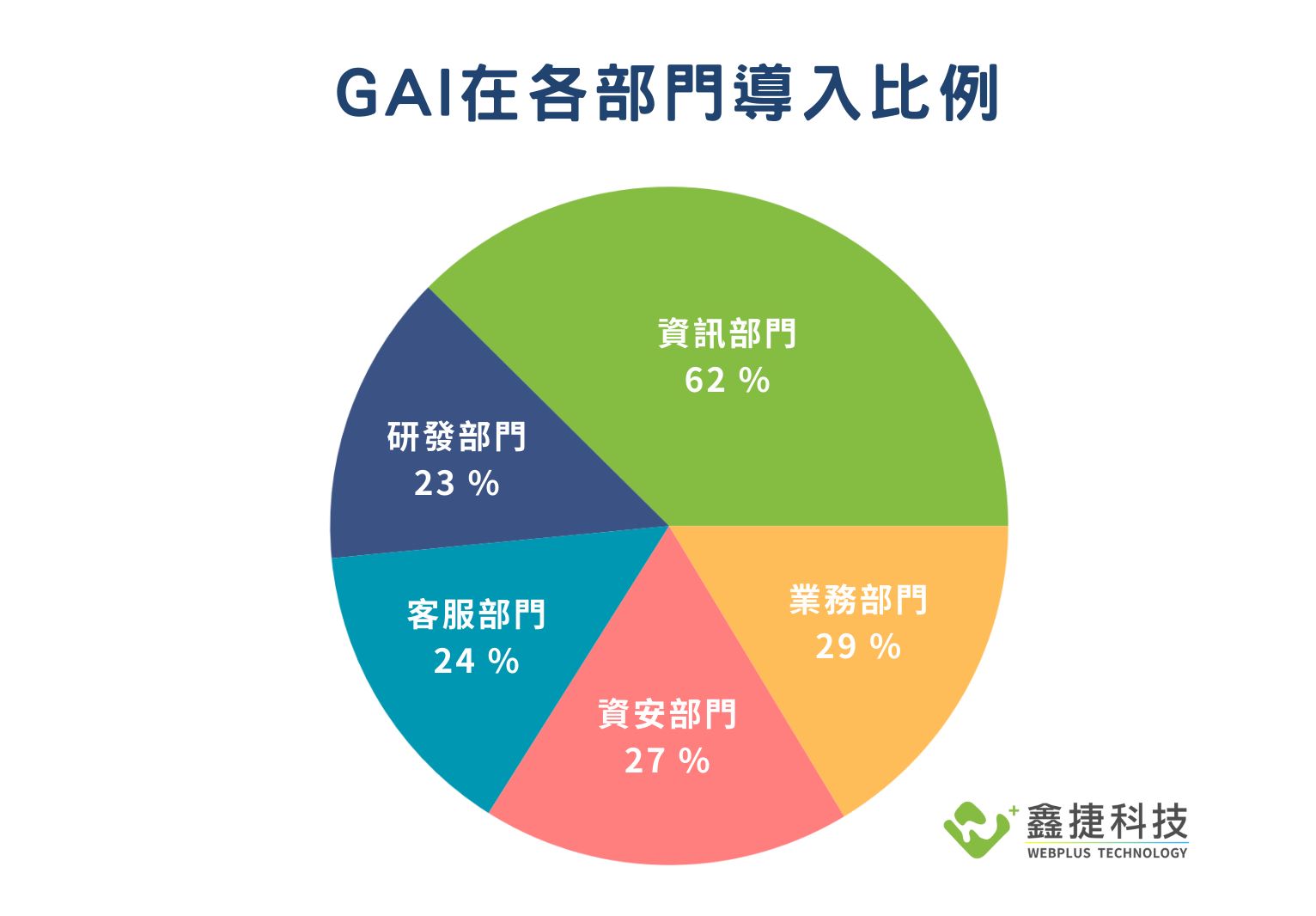

4. 採用布局:跨部門滲透與代理型 AI 浪潮

調查顯示,86% 的領先企業在資訊部門導入 GAI,並逐步擴展到研發、業務、資安與客服部門。這是因為:

- 研發需要快速原型與文件生成;

- 業務透過 AI 客服與智能簡報提升效率;

- 資安則用 AI 偵測異常流量或假帳號。

此外,近 60% 的 CIO 計劃 2025 年採用「代理型 AI(AI Agent)」。這股浪潮來自國際新創與大廠的帶動,例如 Microsoft Copilot、OpenAI GPTs,讓 AI 不只回答問題,而能自動執行工作流。台灣企業也開始嘗試導入,期望降低人力密集流程的成本。

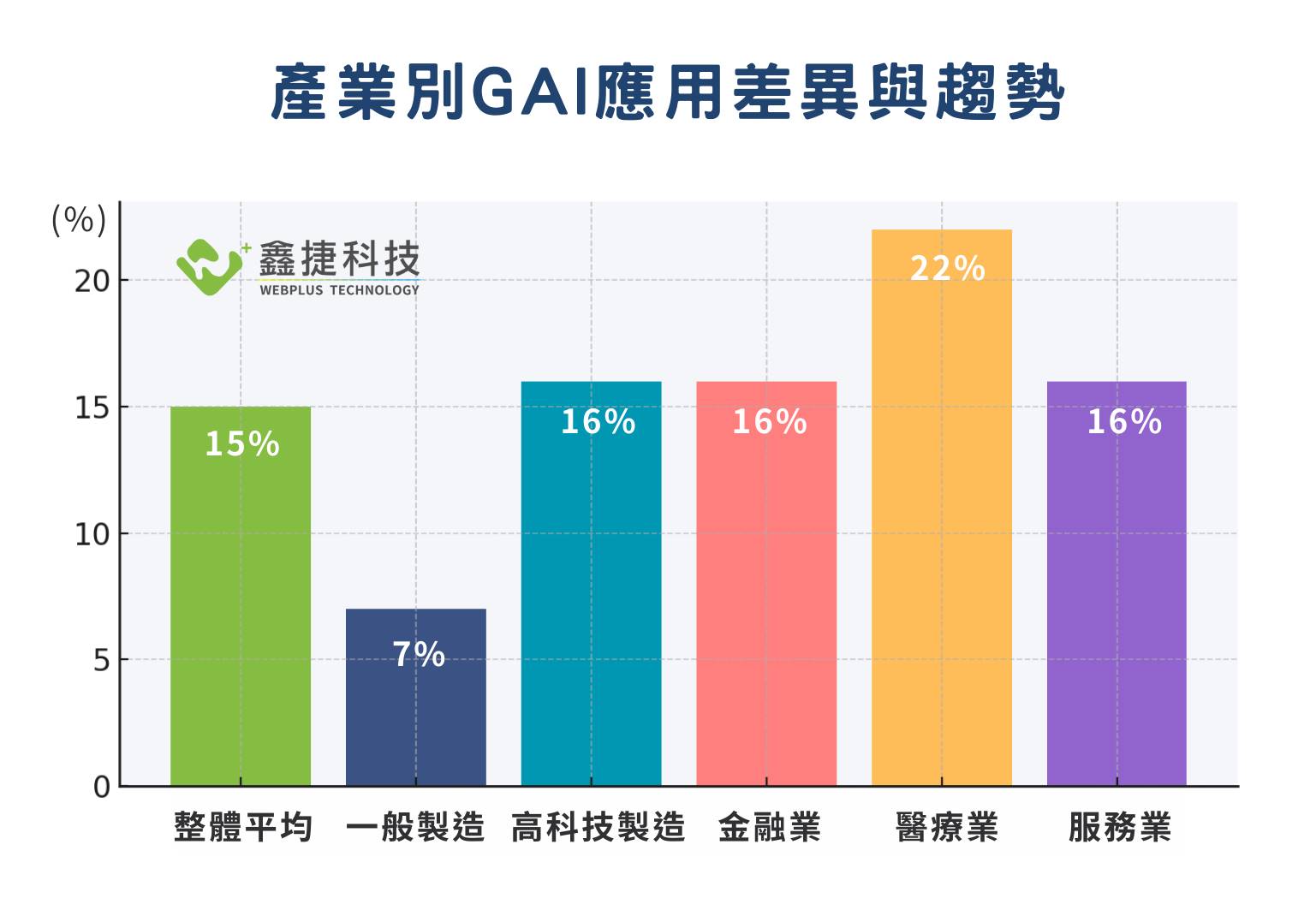

三、產業別 GAI 應用差異與趨勢

製造業:提升效率與降低成本

製造業是台灣產業的重要支柱,對 GAI 的需求主要來自產線優化與維修預測。

- 例如:部分電子製造大廠已導入生成式 AI,自動分析生產參數,成功將不良率降低約 10%。

- 另一個應用是 設備維護,利用 AI 快速生成異常報告,協助工程師更快排除問題。

由於製造業競爭激烈,「良率」與「交期」就是生死線,因此 CIO 願意投入高額預算確保領先。

金融業:資安與合規是最大挑戰

金融業普遍積極嘗試 GAI,用於 智能客服、風險評估與詐騙偵測。

- 台灣多家銀行已推出 AI 智能客服,能自動生成回覆,降低人力負擔。

- 然而,金融業 CIO 最擔心敏感資料外洩,因為金管會等監管機構對資料合規要求極高。

因此金融業 GAI 的推動常見「保守上線」:先在內部沙箱環境驗證,確保資料不會流出。

零售與電商:搶佔客戶體驗高地

零售與電商是 GAI 導入最快的產業之一。

- 生成式 AI 被用於個人化行銷,例如依據顧客消費紀錄生成專屬推薦信件。

- AI 也能協助客服自動回覆,快速處理大批訂單問題。

- 全球案例如 Amazon、Shopify 已推出 AI 購物助理,帶動台灣零售業者跟進。

因為零售競爭在於「速度與體驗」,所以 CIO 更願意冒險嘗試 GAI,即使帶來一定的資安風險。

醫療與公共服務:進展較慢但具潛力

醫療與公共服務在台灣對 GAI 的應用相對謹慎。

- 醫療院所擔心誤判與隱私問題,但已有醫院嘗試用 GAI 協助病歷摘要,減少醫師行政負擔。

- 政府單位則受到法規與預算限制,導入速度較慢,但在文件處理與公文自動生成上已有初步試驗。

這些產業一旦突破合規與驗證問題,將可能快速追趕上來。

整體觀察:產業差異背後的共通點

雖然各產業的導入速度不同,但仍可看到幾個共通現象:

- 產業越競爭、導入越積極 —— 製造與零售領先,因為競爭壓力直接反映在營收。

- 法規越嚴格、導入越保守 —— 金融與醫療較慢,但會強調沙箱驗證與數據保護。

- 客戶體驗是最大驅動力 —— 不論是客服、銷售或數據分析,最終都以「提升效率+滿足客戶」為核心。

四、GAI 不再是選項,而是必修課

從 iThome 2025 CIO 大調查可以看到,台灣企業正從「觀望」逐步走向「投入」。雖然仍有風險與挑戰,但領先者已透過明確願景、預算支持、風險管理與跨部門布局,展現了生成式 AI 的實際價值。

對於還在起步的企業,關鍵建議包括:

- 盡快形成組織願景,避免內耗。

- 聚焦能快速見效的場景,例如客服自動化、內部知識管理。

- 優先建立 AI 安全規範,包含資料輸入限制與審計制度。

- 持續關注代理型 AI 的成熟度,避免錯失下一波生產力紅利。

生成式 AI 已經不只是科技話題,而是攸關競爭存亡的核心戰略。

資料來源:iThome《2025 CIO 大調查》,由 WebPlus 改編彙整。

歡迎填寫表單與我們聯繫>>立即聯絡